「RPAを導入したいけど、旗振り役が決まらない」

「そもそも、どんな人材を担当にすればいいのか分からない」

初めてRPAについて検討すると、そんなお悩みが出てきませんか。

今回の記事では、RPAの導入するための担当者の決め方についてご紹介していきます。

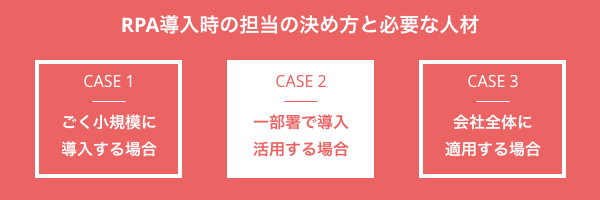

1.RPA導入時の担当の決め方と必要な人材

検証用としてごく小規模に導入するのか、それとも一部署だけなのか、

最終的には会社全体に適用するかで求められる人材の種類も人数も変わってきます。

加えて、次の『2.いざ導入が決まったら...』で説明するように、

人材を外注するという選択肢もあります。

この章では、担当決めのポイントについて説明します。

ポイントを見て「社内でぴったりの人材がいない」という場合には、

『2.いざ導入が決まったら...』も併せて参考にしてみてください。

それでは、RPAを導入する規模について段階ごとに分けてみます。

・検証用でごく小規模に導入する場合

・一部署だけで導入する場合

・最終的に会社全体に適用する場合

下に行くほど規模が大きくなり、

それに比例して必要な人材の数も求められる役割も増えていきます。

それぞれの場合で解説していきますね。

1-1.検証用でごく小規模に導入する場合…「ツールの選定者」

よって、IT部門の中から選出するのが望ましいと言えます。

普段Excelでマクロを組んでいるような方も、RPAの概念はかなり理解しやすいでしょう。

しかし、他のソフトウェアとの親和性や利用環境などの検証まで含めると、

やはりIT部門の方が担当するのがベストと言えます。

ただし、コーディングのスキルがなくともRPAを操作することはできます。

現場で特定機能のコーディングをしているエンジニアよりも、

社内全体のシステムを包括的に管理しているような方から選出するのがいいですね。

1-2.一部署だけで導入し、実際に活用していく場合…「ツールの運用者」

『1-1.検証用でごく小規模に導入する場合…「ツールの選定者」』の時に加えて

実際に運用・管理する担当が必要になります。

同じ人物がどちらも担うのか、それとも別の人が分担するのかは企業によってそれぞれです。

RPAは業務効率化のためのツールです。

運用だけであれば決して複雑なことは必要とされません。

そのため、フローさえきっちりと作成できれば、

基本的な操作を理解しているだけで誰でも使えるようになり、

IT部門の人でなくとも運用担当になることは可能です。

まとめると、選ぶポイントとなるのは「業務の理解度」と「RPAの理解度」です。

「業務の理解度」が高い人は、業務の言語化・棚卸しを高い精度で行えます。

「RPAの理解度」が高い人は、棚卸しされた業務を上手くフローで再現できます。

業務に沿った形で効果的なフローを作成したいのなら、

この両方が高い人を選ぶか、それぞれ高い人を選んで協力してもらいましょう。

「なかなか両方を満たせない」という時には、

「業務の理解度」から優先的に考えていくのがオススメです。

なぜなら「RPAの理解度」が高い人は外注できるから。

「業務の理解度」が高い人は替えが効かないので、

そちらを軸に選んでみてくださいね。

1-3.最終的に会社全体に適用する場合…「ツールの展開者」

求められる役割も「業務の棚卸し」「各部署の連携」「運用者の育成」などなど多岐に渡ります。

この規模で導入するのなら、複数部署から構成されたRPA導入の専門チームを編成しましょう。

もちろん、必ずしも複数部署から選出する必要はありません。

単一の部署の人員だけでもやろうと思えば可能です。

ただ、念頭に置いておきたいのは、RPAは業務改革とセットということ。

複数の部署から選んだ方が、それぞれの部署ごとの業務に詳しい人を集められますよね。

加えて、自分の部署の業務に他の部署の人からあれこれ口を出されると、

何だか良い気はしないでしょう。

それより、自分たちの仕事を理解している自部署の人の意見の方が素直に耳を貸せるはずです。

スムーズな導入のためにも余計な衝突は生まないようにするのが吉です。

業務改革に関わることなので、特定の部署で行うよりも

会社を横断して構成されたチームで取り組む方が統制も効かせやすいです。

必須項目ではありませんが、この時に横の繋がりが広い人を選んでおくと、

比較的スムーズに展開が進むかもしれませんね。

現場の人にヒアリングする時のポイントについては、

こちらの記事で詳しくご紹介しています。

合わせて参考にしてみてくださいね。

2.いざ導入が決まったら...

『1.RPA導入時の担当の決め方と必要な人材』の担当決めのポイントでは、

「ツールの選定」

「ツールの管理」

「ツールの横展開」

を主軸にお話ししました。

いざRPAの導入が決まったら、もう一つ決めておきたいことがあります。

それは、どこまで社内でまかなっていくかについてです。

社内で担当できる人材がいればベストですが、リソースが割けなかったり、

あるいはスキルに懸念があったりする時には外注するのも選択肢としてアリです。

導入してから常に技術者を派遣してもらうとコスト的にも高くなってしまうものの、

やりようによっては社内人材だけで行うよりもスムーズに進み、結果的に得する可能性もあります。

RPAそのものに不慣れなら研修も含めて依頼したり、

逆にフローの作成だけ手間取りそうならそこだけ都度都度で外注してみたり。

将来的に内製化を目指すとしても、適度に外部の人間を活用することで

より良い効果が得られるなら、ある程度は検討してみるのもいいかもしれませんよね。

3.運用にあたり注意すること

代表的な点を挙げると、次の通り。

・属人化しないようマニュアル化する

・悪用・誤用を防ぐためにRPAで行うことを明確化する

PRAは一度フローを作成すれば、

ほとんどメンテナンスもいらずに業務を手助けしてくれます。

とても便利な一方で、運用が一人の手に委ねられていた場合、

その人が転職などによりいなくなってしまった時に

手の付けようがなくなってしまう可能性があります。

このような業務のブラックボックス化は、

その場では支障がなかったとしても後になって致命的な事故を引き起こしかねません。

RPAを運用するなら、必ず属人化を防ぎ、

誰でも運用できるようマニュアルを作成しておきましょう。

また、マニュアルを作成するのと並行して、

RPAで行う業務の範囲も明確にしておきましょう。

RPAは人間の行いを非常に高いレベルで再現でき、

尚且つルールの抜け穴が生まれやすいため、管理が甘くなっているといくらでも悪用できてしまいます。

例えば、RPAのアクセスログを追うことができないようになっていたら、

勝手に社外秘のデータを送られていても、

誰がいつそのようなフローを組んだのか特定できなくなってしまいます。

企業にとってセキュリティリスクにもなり得るため、

適用する業務の範囲は明確に線引きをして、

アクセス権限などについても厳格に決めておくようにしましょう。

具体的にどんな業務を自動化していくといいのかは、こちらの記事で解説しています。

これを抑えておけば間違いなし、という内容なので是非ご覧ください!

今回の記事では、RPAを導入するための担当者の決め方についてお届けしました。

忘れずにいたいのは、「RPAは業務改革とセット」ということです。

ただ今の業務をRPAで置き換えるよりも、業務の棚卸しをして標準化していくことで

より大きな効果をあげられるようになります。

知識やツールへの理解などももちろん必要です。

それでも、最終的に求められるのは「どれだけ前向きに業務改革に取り組めるか」です。

業務改革に意欲的な人材こそ、RPAとの相性は抜群と言えるかもしれませんね。

人材が不足していて困っている…

社内にはRPA導入に最適な人材はいない…

とりあえず担当をおいたけど、多忙でなかなか手をつけられそうにない…

弊社RPA製品PINOKIOなら人材不足でも

手厚いサポートをしているので、ご安心ください。

私たちが無料でRPA導入・運用のお手伝いをいたします!

まずはご相談からはじめてみませんか?